Trio Bleu

« TZIGANE... JUSQU’À LA CORDE »

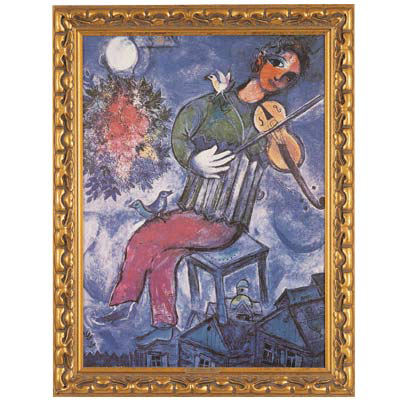

Marc Chagall: Le violoniste Bleu

Jacques Petit, piano-accordéon

Bleu comme le Danube et la Vitava, bleu comme le violoniste de Chagail, comme la Grande Bleue, comme le ciel d’Athènes ou d’Istanbul, bleu enfin comme notre planète vivante et unique où coulent des chants Bohémiens, Grecs, Slaves, Turcs ou Yiddish qui continuent de bercer une partie de l’humanité depuis des temps immémoriaux.

Prenez un contrebassiste normand, jazzman, agrégé de musicologie, ajoutez-y un compositeur non moins normand chef d’orchestre et accordéoniste, puis un violoniste baroque, classique et contemporain mais néanmoins normand (d’adoption) : vous obtiendrez ainsi le Trio Bleu. Vous aurez vite compris que ces trois musiciens, au delà de l’amitié et du métier qui les lient ont soif de cette source régénérante et vitale qu’est la musique du terroir dont les plus grands compositeurs se sont nourris.

Selon votre désir, le Trio Bleu vous fera voyager à travers l’Europe de l’Est et les Balkans, vous transportera tantôt dans une de ces Czardas hongroises où le vin et les larmes coulent à flot, tantôt un siècle plus tôt au fond d’un Stetti Polonais où certains jours on aperçoit un violon sur le toit, ou bien encore dans un petit village de Smyrne où l’Amour se parle et se chante sur les modes olfactifs du jasmin ou de la citronneraie, ou au fin fond des monts de Valachie pour une fête de mariage exubérante de liesse et de couleur. - -

Que ce soit pour un concert, une fête ou une occasion particulière, le Trio Bleu se fera un devoir et surtout un immense plaisir de jouer pour ce qui devrait être la fonction de toute musique : donner des ailes à l’âme et guérir.

A propos de la musique

L’origine des tziganes est ancienne. Certains la font remonter, il y a cinq mille ans, aux abords de 1’Indus...

Disséminés aujourd’hui en France et dans le monde entier, seuls, les tziganes issus plus récemment des Pays balkaniques ont su conserver leur langue, leurs croyances, leur système social et leur répertoire musical. Les groupes Lavari et Kalderash, précisément utilisent la polyphonie vocale à deux ou trois voix et ont su développer des styles originaux qui leur sont propres. Par contre, les groupes les plus anciens, établis depuis des siècles dans un même pays, se sont appropriés la tradition culturelle autochtone, soit en l’adoptant telle quelle, comme en Russie, en Roumanie, en Hongrie, soit en devenant les meilleurs représentants de la tradition musicale du pays où ils se sont établis. Il en est ainsi en espagne où les gitans sont, dans le pays même et hors des frontières, les meilleures et les plus authentiques interprètes du «cante jondo».

Choisi pour l’essentiel dans le patrimoine russe, hongrois et roumain, le programme de ce concert tire son originalité non pas des compositions retenues, la plupart très connues (les yeux noirs, la Jalousie...) mais de la manière dont les trois interprètes ont décidé de les traiter : «à la tzigane».

En effet, il n’y a pas à proprement parler de musique tzigane. Mais il existe un style tzigane, fruit du métissage d’éléments divers mêlant à loisir l’harmonie occidentale, la couleur locale orientale, russe ou hongroise...

En Hongrie et en Roumanie, les tziganes ont développé deux styles bien distincts : le verbunko dans lequel on sent l’influence de la musique classique viennoise et la mahyar nota où l’on trouve des chansons dûes à des compositeurs populaires, interprétées de manière rhapsodique, assez sentimentale, dans les cafés d’Europe Centrale.

Ce style a inspiré toute la littérature, «à la hongroise» de Sarasate à Monti (csardas). Certaines pièces sont d’une extraordinaire virtuosité, telle la célèbre «Alouette» racée et fière, inspirée du répertoire hongrois, toute comme l’immortelle ballade du «vieux tzigane)).

La musique tzigane est, avant tout, une manière de jouer, faite d’épanchement et de fureur, de sentimentalisme et d’excès.

Conditions financières

1500 €+ 3 transports et défraiements